Die Beschaffenheit von Trägermedien hat immer Auswirkungen auf die realisierbaren Datenformate. Auch wenn man bei digitaler Speicherung nicht mehr das Medium, sondern den Wandler "hört", so ist doch oft das Speicher- oder Übertragungsmedium der limitierende Faktor für die konzeptionelle Qualität des gesamten digitalen 'Kanals'. Dieser Zusammenhang soll hier beleuchtet werden. Da sich optische Medien für die Verbreitung von Audio- und Videomaterial durchgesetzt haben, soll auf ihnen das Hauptaugenmerk ruhen. Dennoch gibt es einen Exkurs zu Magnetspeichern am Beispiel der Festplatte.

Optische Medien stehen für Techniken des berührungsfreien Auslesens von Daten. Hierbei trifft ein gebündelter Lichtstrahl (Laser) auf eine reflektierende Oberfläche, die je nach Beschaffenheit der auf ihr gespeicherten Daten Sektoren von nicht-reflektierender Beschaffenheit aufweist. Die Reflektion des konstant gesendeten Laserstrahls auf der unter ihm bewegten Oberfläche wird also in charakteristischer Weise unterbrochen. Diese Unterbrechungen wertet eine Fotozelle aus und gibt binäre Informationen = digitale Daten aus.

Optische Medien werden technisch bedingt kreisförmig unter dem Laserstrahl bewegt. Aufeinander folgende Informationen können auf diesen Medien also entweder spiralförmig (von innen nach aussen laufend oder umgekehrt) oder in konzentrischen Kreisen angeordnet werden.

Für die Abtastung optischer Medien mittels eines Laserstrahls gibt es demnach zwei Methoden:

Moderne Laufwerke zum Beschreiben und Auslesen von CD-ROMs benutzen zwecks optimierter Speicherausnutzung und Geschwindigkeit ein kombiniertes CLV/CAV-Verfahren. Audio-CDs müssen aber immer im CLV-Verfahren erstellt werden.

Der Aufbau einer CD:

| CD | DVD | |

| Durchmesser | 120 mm | 120 mm |

| Dicke | 1,2 m | 1,2 mm |

| Struktur | aus einem Stück | aus zwei miteinander verklebten Teilen von je 0,6 mm Dicke |

| Laser Wellenlänge | 780 Nanometer (Infrarot) | 650 und 635 Nanometer (Rot) |

| Numerische Öffnung der Fokussierlinse | 0,45 | 0,6 |

| Spurabstand | 1,6 Mikrometer | 0,74 Mikrometer |

| Signalmodulation | 8 - 14 | 8 - 16 |

| Kleinste Pitlänge | 0,83 Mikrometer | 0,4 Mikrometer |

| Rotationsgeschwindigkeit minimal | 3,5 Hz | 10,5 Hz |

| Rotationsgeschwindigkeit maximal | 8 Hz | 25,5 Hz |

| Abtastgeschwindigkeit | 1,2 Meter/sec. (konstante Lineargeschwindigkeit) | 4,0 Meter/sec. (konstante Lineargeschwindigkeit |

| Datenebenen | 1 | 1 - 2 pro Seite |

| Abstand der Datenebenen | - | 40 - 70 µm |

| Korrigierbare Fehlerlänge | 2,5 mm | 6 mm |

| User-Datenrate | Mode 1: 153,6 kByte/sec. Mode 2: 176,4 kByte/sec. |

1108 kByte/sec. |

Quelle: http://www.dvd-forum.ch/Technik/techallg.htm

Link:

Die Digital Versatile Disc (engl. versatile = vielseitig) soll als universeller Multimediastandard Audio Compact-Discs, CD-ROMs, Videokassetten, Video- und Foto-CDs sowie PC-Wechselplatten ablösen.

Neben der offensichtlichen Erhöhung der Speicherkapazität stellt die DVD gegenüber der CD auch eine erhebliche technische Weiterentwicklung sowohl bei den Medien als auch bei den Lese- und Schreibgeräten dar. So verringert sich bspw. der Spurabstand auf dem Medium von 1,6 µm bei der CD zu 0,74 µm bei der DVD. Im Folgenden werden die verschiedenen technischen Spezifikationen der DVD vorgestellt.

Die Dicke einer Seite beträgt 0,6 mm. Bei einseitigen Medien besteht die Oberseite aus einem ebenfalls 0,6 mm dicken Plastik-"Dummy", auf den das Label gedruckt oder geklebt wird. Zweiseitige Medien bestehen aus zwei an der Oberseite aufeinander geklebten 0,6 mm dicken Medien. Im Handel erhältliche DVDs sind also immer 1,2 mm dick.

Einmal beschreibbare DVD-Medien bestehen aus drei Schichten:

Bei wiederbeschreibbaren DVD-Medien besteht die zu beschreibende Schicht aus kristallinem Material, welches sich durch den Schreibstrahl erhitzt und in einen atomar unstrukturierten amorphen Zustand mit geringer Reflexion wechselt. Zwei dielektrische Schichten beidseitig der beschreibbaren Schicht können das Material der beschreibbaren Schicht in seinen Ausgangszustand zurückversetzen: die DVD kann erneut beschrieben werden. Die anderen Schichten entsprechen denen einmal beschreibbarer Medien

Wie bei anderen Medientypen (z.B. CD) auch, kommt bei der DVD für das Auslesen der Daten eine Fehlerkorrektur zum Einsatz. Die sog. Error Code Correction (ECC) bezeichnet den Vorgang, mittels eines Algorithmus zusätzliche Informationen über die eigentlichen Nutzdaten abzuspeichern, um diese dann im Falle einer Beschädigung des Mediums zur Wiederherstellung der verloren gegangenen Nutzdaten heranzuziehen. Das Prinzip bei der DVD heisst Reed-Solomon Product-Code (RS-PC) und erlaubt im Vergleich zur CD eine Qualitätssteigerung der Fehlerkorrektur um den Faktor 10. Daten werden in diesem Fall nicht sequentiell, sondern zerstückelt auf der DVD gespeichert. Diese kleinen Versatzstücke zu je 2048 Byte werden in einer Matrix aus Reihen und Spalten organisiert. Am Ende jeder Reihe und Spalte werden Daten angefügt, die Informationen über die Anordnung der Nutzdaten in ihren jeweiligen Reihen und Spalten enthalten. Eine Matrix enthält 192 Zeilen mal 172 Spalten Nutzdaten und umfasst nach der RS-PC-Verschlüsselung 208 Zeilen mal 182 Spalten. Zur Wiedergabe einer DVD muss das Laufwerk über einen RS-PC-Decoder verfügen.

Prinzip der ECC-Fehlerkorrektur nach RS-PC:

Das Content Scrambling System (CSS) ist ein Verfahren, welches im innersten Ring des DVD-Mediums die Daten scheinbar willkürlich verteilt. Bei einem direkten Kopierversuch erhält man chaotische und somit unbrauchbare Daten. Tatsächlich wurden die Daten jedoch gemäß eines Algorithmus verteilt. Benutzt das Lesegerät diesen Algorithmus, können die Daten in korrekter Anordnung von der DVD gelesen werden. Dieser Kopierschutz konnte bereits kurz nach seiner Einführung "geknackt" werden: Beim sog. "DVD-Ripping" kommt der DeCSS-Algorithmus zum Einsatz. Bei den Medien DVD-R(G) und DVD-RW ist der innerste Ring der DVD jedoch von vornherein blockiert, bei DVD+R und DVD+RW blockiert die Firmware der Schreibgeräte diesen Bereich. Somit sind direkte 1:1 Kopien eines DVD-ROM-Mediums offiziell nicht möglich.

Links:

Der DVD-Video-Standard (DVD-V) ist bislang am weitesten verbreitet, lässt er sich doch mit allen gängigen DVD-Videoabspielgeräten wiedergeben, die inzwischen landläufig schlicht "DVD-Player" genannt werden. Der Standard besteht sowohl aus Video- als auch aus Audio-Komponenten.

Für die digitale komprimierte Speicherung von Bilddaten setzt die Motion Pictures Expert Group (MPEG) den im DVD-Video zu befolgenden Industriestandard:

Qualitativ hochwertiger Kompressionsalgorithmus, der zwei aufeinander folgende Bilder untersucht und nur die Änderungen zum jeweils vorangegangenen Bild speichert. Auf einer DVD können bis zu 9 parallel ablaufende Videospuren gespeichert werden. Diese Technik ist bspw. für die Umsetzung verschiedener beliebig abrufbarer Blickwinkel (Kameraeinstellungen) auf ein und dieselbe Szene nutzbar.

Der DVD-Video-Standard erlaubt bis zu 8 digitale Tonspuren auf einer DVD. Diese können in den folgenden Audioformaten umgesetzt werden:

Pulse Code Modulation, lineares (unkomprimiertes) Audioformat, das auch bei der Audio-CD zum Einsatz kommt. Im Unterschied zur Audio-CD können jedoch Abtastfrequenzen von bis zu 96 kHz und Auflösungen von bis zu 24 Bit gespeichert und wiedergegeben werden.

Dieses komprimierte Audioformat war lange Zeit alleiniger Standard für die Codierung von Tonspuren zur Filmbegleitung auf DVD. Für den im April 1997 verabschiedeten ISO-Standard wurden wesentliche Teile des MPEG-Codecs neu erarbeitet. Damit übertrifft der MPEG-2 AAC-Codec seinen Vorgänger MPEG-1 Layer 3 (Mp3) in allen qualitativ relevanten Disziplinen. Erreicht wird dies durch eine Verbesserung des hörpsychologischen Modells, das sich nach wie vor Verdeckungseffekte zu Nutze macht, sowie durch eine erheblich verfeinerte Abstufung in der Analyse des Audiomaterials. Darüber hinaus arbeitet MPEG-2 AAC konsequent mit variablen Bitraten von 32-912 kBit/s. Durchschnittlich ergibt sich eine Bitrate von 384 kBit/s.

Neu implementierte Methoden umfassen verschiedene auf stochastischen Übergangswahrscheinlichkeiten beruhende Ansätze, Veränderungen im Audiomaterial vorherzusagen. Somit entsteht erstmals eine Art "vorausschauender" Kompressionsalgorithmus.

Der MPEG-2 AAC Kompressionsalgorithmus im Blockdiagramm:

Quelle: http://www.iis.fraunhofer.de/amm/techinf/aac/index.html

MPEG-2 AAC ermöglicht auch die Encodierung von Surround-Signalen mit 5 oder 6 Kanälen (je nach verwendetem Dolby oder THX-Standard).

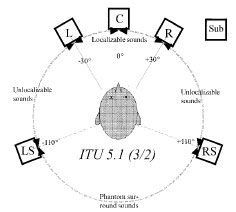

Beim dritten weit verbreiteten Standard für DVD-Video-Audioformate handelt es sich um ein reines Surroundformat mit 6 Kanälen. Diese teilen sich auf in Links, Rechts, Center, Surround-Links, Surround-Rechts sowie einen für die Wiedergabe tieffrequenter Signale zuständigen Subwoofer-Kanal. Die 6-kanalige Anordnung mit Subwoofer wird oft auch als 5.1-Surround bezeichnet (5 normale Kanäle + 1 Subwoofer). Dolby Digital AC-3 wird auch in Kinos eingesetzt.

Die Anordnung nach Dolby Digital AC-3 (5.1):

Auch Dolby Digital AC-3 arbeitet mit einem verlustbehafteten Kompressionsalgorithmus, der dem MPEG-2 AAC-Codec ähnelt. Ein Bandpassfilter schneidet Frequenzen unterhalb von 100 Hz und oberhalb von 7 kHz ab. Weiterhin kommt eine abgeschwächte Variante der Dolby-B-Rauschunterdrückung zum Einsatz. Der eigentliche Kompressionsalgorithmus arbeitet mit variablen Bitraten zwischen 64 und 448 kBit/s, durchschnittlich ergibt sich bei einem Film mit 5.1 (=6) Kanälen eine typische Bitrate von ebenfalls 384 kBit/s. Auch eine lediglich zweikanalige (Stereo-)Nutzung von Dolby Digital AC-3 ist möglich, allerdings liegen die anderen 4 Kanäle dann brach.

Neben den Surroundanwendungen werden die im DVD-Video-Standard enthaltenen 8 Audiokanäle häufig für die Bereithaltung des Filmtons in verschiedenen Sprachen eingesetzt. Auch Mischformen sind häufig anzustreffen, bspw. ein 6-kanaliger 5.1-Surround-Ton auf Deutsch und ein weiterer wählbarer Stereoton in der jeweiligen Originalsprache des Films.

Bei einer maximalen Bitrate von ca. 9,5-9,8 MBit/sec. für die gesamte DVD verteilt sich diese Datenrate im DVD-Video-Standard auf maximal 6,144 MBit/sec. für Audio und 0,04 MBit/sec. für Untertitel. Das Videomaterial kommt somit auf eine durchschnittliche Datenrate von ca. 3,5 MBit/sec.

Auf technischer Basis o.g. DVD-ROMs wurde 1999 eine Spezifikation für (fast) reine Audio-DVDs (DVD-A) verabschiedet. DVDs in diesem Format können nicht mit den bisher am Markt erhältlichen DVD-Video-Playern wiedergegeben werden. Kompromisslose Audio-Qualität hat bei der Erstellung von Audio-DVDs meist Priorität, entsprechend wird die volle DVD-Bitrate von ca. 9,5 MBit/s für die Wiedergabe von Audiodaten genutzt. Bis zu 8 Audiokanäle können auf der DVD-A gespeichert werden. Die wichtigsten Formate:

Wie bei der Audio-CD und der DVD-V lautet auch bei der DVD-A der Name für die lineare Speicherung digitalisierter Audiodaten Pulse Code Modulation (PCM). Im Vergleich zur DVD-V wurde die Abtastfrequenz nochmals erhöht und beträgt nun maximal 192 kHz bei einer maximalen Quantisierung von weiterhin 24 Bit. Diese Werte können aufgrund der begrenzten DVD-Bitrate nur bei zweikanaliger Audiowiedergabe erreicht werden.

Sollen mehrkanalige Audiosignale gespeichert werden, ist es wegen o.g. Engpasses bei der DVD-Bitrate notwendig, die maximale Abtastfrequenz auf 96 kHz zu senken. Die Quantisierung kann bei 24 Bit belassen werden.

Meridian Lossless Packing ist - wie der Name schon sagt - ein verlustfreier Kompressionsalgorithmus ähnlich dem Zip-Algorithmus auf dem PC. Als Erweiterung des LPCM-Standards dient MLP lediglich der Erhöhung der maximalen Spielzeit der DVD-A.

Die System Managed Audio Resource Technique (SMART) ermöglicht die Wiedergabe von im LPCM-Standard vorliegenden Surround-Signalen auf einem Stereo-Abhörsystem. Bei diesem Verfahren werden die verschiedenen Audiokanäle auf einen zweikanaligen Stereoton zusammengemischt. Auf der DVD-A müssen zusätzliche Informationen enthalten sein, die dem Wiedergabegerät den exakten Lautstärkeanteil des jeweiligen Audiokanals mitteilen. Aufgrund der mit Kompromissen behafteten Qualität der Resultate des SMART-Verfahrens verzichten viele DVD-A-Hersteller auf seinen Einsatz. Statt dessen wird oft ein zusätzliches Stereosignal auf der DVD untergebracht.

Neben o.g. Audioformaten können die DVD-Audio-Wiedergabegeräten auch mit verschiedenen verlustbehaftet komprimierten Audioformaten umgehen. Dies sind bspw. Dolby Digital AC-3, Dolby DTS, MPEG-2 AAC, etc. Aufgrund der Ausrichtung der Audio-DVD auf den High-Fidelity-Markt kommen diese Formate jedoch so gut wie gar nicht zum Einsatz.

DVD-A, DVD-V und Audio-CD im Vergleich:

| DVD-Audio (einschichtig) |

DVD-Video (einschichtig) |

Compact Disc | |

| Kapazität | 4,7 GB | 4,7 GB | 0,65 GB |

| Durchmesser | 12 cm / 8 cm | 12 cm / 8 cm | 12 cm |

| Audio-Kanäle | bis zu 8 | bis zu 8 | 2 |

| Max. Audio-Bitrate | 9,5 Mbit/sec. | 6,1 Mbit/sec. | 1,4 MBit/sec. |

| Frequenzumfang | DC - 96 kHz | DC - 48 kHz | 5 - 20 kHz |

| Dynamik | 144 dB | 144 dB | 96 dB |

| Max. Spieldauer | je nach

Kanalzahl und Quantisierung |

je nach

Kanalzahl und Quantisierung |

74 Minuten |

| Audio Signalformat | PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG etc. |

Dolby Digital, MPEG, PCM, DTS, etc. |

PCM |

| Abtastrate 2-Kanal | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz | 48 / 96 kHz | 44,1 kHz |

| Abtastrate Mehrkanal | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz | 48 kHz | - |

| Quantisierung | 16 / 20 / 24 Bit | 16 / 20 / 24 Bit | 16 Bit |

| Interne Abmischung | 6 auf 2 Kanäle | - | - |

| Ländercode | - | ja | - |

Quelle: http://www.dvd-forum.ch/Technik/techaudio.htm

Neben reinen Audiodaten können auf einer DVD-A auch Bild- und Videodateien gespeichert werden. Im Gegensatz zur DVD-V sollen diese hier aber nur eine untergeordnete Rolle spielen, indem z. B. Partituren oder kurze Videoclips als Beigabe zum Audiomaterial vermarktet werden können. Neue DVD-A-Player können kleinformatige Grafiken bereits auf den eingebauten Displays anzeigen.

Links:

Moderne Anwendung des Ambifonie-Ansatzes von L. Keibs aus dem Jahr 1965. Es werden keine diskreten Kanäle übertragen, sondern Schallquellen aufgezeichnet und in ein Vektorsystem eingeordnet. Das Ergebnis kann in beliebige andere Formate dekodiert werden.

In den 1970er Jahren entwickeltes Verfahren mit vier diskreten Kanälen in Analogtechnik. Zur Wiedergabe werden vier Lautsprecher jeweils im Winkel von 90° zueinander angeordnet. Das Verfahren blieb erfolglos, da sich keine vierspurigen Speichermedien im Consumer-Markt etablieren konnten.

Hauptsächlich im TV/Videobereich eingesetzte Verfahren. Dolby Surround kam 1982 auf den Markt, die Pro Logic Erweiterung folgte 1987. Es wird lediglich ein zweikanaliges Audiosignal übertragen, in das mittels einer Gerzon-Matrix der Center- und der Surroundkanal hineincodiert wurden. Der Centerkanal wird dabei aus den beiden L/R-Kanälen gewonnen, der Surroundkanal ist in den L/R-Kanälen phasengedreht enthalten. Dieser Kanal ist dabei in der Bandbreite eingeschränkt und überträgt lediglich den Frequenzbereich von 100 Hz-7 kHz). Die Pro Logic-Erweiterung bringt eine Pegelüberwachung und -regelung der einzelnen Kanäle mit sich, um eine bessere Kanatrennung zu erreichen.

De-Facto-Standard im Mehrkanalbereich, da eine gute Räumlichkeit mit vertretbarem Aufwand auch für Heimanwender erreicht wird. Es werden fünf diskrete Kanäle übertragen: Links, Center, Rechts vorne und Links Surround, Rechts Surround hinten.

Variation des 3/2-Formats mit zusätzlichem Tiefbasskanal (Low Frequency Effect - LFE). Dieser Kanal ist in seiner Bandbreite auf 20-80 Hz bzw. 20-120 Hz beschränkt, für die Übertragung wird jedoch meist ein diskreter Kanal mit voller Bandbreite verwendet. Diese Variation des ITU 775-Standards findet sowohl im Kino- als auch im Heimbereich verbreitet Anwendung.

Die verbreiteten Übertragungsformate Dolby Digital AC-3 und DTS-6 (DVD-V-Standard) nutzen meist das 5.1-Format. Allerdings sollte aufgrund der schwierig zu realisierenden Kompatibilität ein 5.1-Mix auch als 3/2-Mix "funktionieren".

Das 6.1-Format erweitert das 5.1-Format um einen hinteren Center Surround-Kanal. Dadurch soll die Lokalisierung rückwärtiger Klangereignisse verbessert werden. Das Übertragungsformat DTS ES nutzt hierzu einen diskreten vollbandigen Kanal, im Format Dolby Digital EX wird der CS-Kanal in die LS/RS-Kanäle matriziert. Somit ist Dolby Digital EX zu Dolby Digital (5.1) abwärtskompatibel.

Das 7.1-Format ist in zwei Anordnungen spezifiziert: Zum einen eine Erweiterung des 5.1-Formats um zwei seitliche Surroundkanäle (3/4/1-Anordnung, Übertragungsformate MPEG-2 und PCM), zum anderen eine Erweiterung des 5.1-Formats um zwei zusätzliche Center-Kanäle (5/2/1-Anordnung, Übertragungsformat Sony Dynamic Digital Sound, ausschließlich im Kino eingesetzt).

THX nutzt im Kinobereich eine 5/2/1-Anordnung mit speziellen Klangprozessoren und einer zertifizierten Raumakustik. Im Heimbereich kommt meist eine 3/2/1-Anordnung zum Einsatz, die ebenfalls von speziellen Klangprozessoren überwacht wird.

Die "Ideale Nierenanordnung" (INA) oder "Ideal Cardioid Arrangement" (ICA) ist der am weitesten verbreitete Standard. INA 5 beschreibt eine Anordnung gleicher Mikrofone mit Nierencharakteristik, um eine uneingeschränkt ITU 775-kompatible akustische Aufnahme zu ermöglichen.

Die praktische Umsetzung des INA 5-Standards findet sich z. B. im Brauner ASM 5-Mikrofon, das mit abgestimmtem SPL Atmos 5.1-Prozessor eingesetzt wird und im Set z. Z. ca. 40.000 Euro kostet.